Stellung des Werks in der Kunstgeschichte

Wyssala Kyndanska

Beitrag zum Verständnis der abstrakten Malerei

„Stat rosa pristina nomine, nomine nuda tenemus.“

„Die Rose von einst steht nur noch als Name, uns bleiben nur nackte Namen.“1

Ein dem Menschen innewohnendes Grundbedürfnis ist es, die ihn umgebende Welt und sein eigenes Innenleben zu erforschen und der Wahrheit gemäß zu erkennen. Er ist bestrebt, etwaige Irrtümer aufzudecken und zu korrigieren.

Auf vielerlei Art erstrebt er dieses: z. B. in der Wissenschaft, in der Religion und in der Kunst. Seine Erkenntnisse und das, was sich daraus ergibt, fügt er der von ihm vorgefundenen Natur hinzu.

Der Wissenschaftler fügt Beobachtung an Beobachtung und formuliert Gesetze. Dem Bekenner einer religiösen Gemeinschaft liegen die Ergebnisse dieses Wahrheitsstrebens in den entsprechenden Schriften als Offenbarung bereits vor. Er glaubt ihnen und ist bemüht, ihren Inhalt nachzuvollziehen.

Der Künstler fühlt, ahnt oder erkennt in den ihn umgebenden Phänomenen dasjenige, was ihnen als das sie Bewirkende zugrunde liegt.2

Das sich ihm bewusst oder unbewusst als Gefühl, Ahnung oder als Erkenntnis mitteilende Wirkendeist die künstlerische Intuition oder Idee zum künstlerischen Werk, die zur Gestaltungsabsicht wird und zu der er – in seiner Sprache – das sinnlich wahrnehmbare Pendant schafft.3

Ist in dem sinnlich wahrnehmbaren Werk nicht etwas Bewirkendes als geistiges Pendant (Idee) zu erkennen, so schafft der Mensch kein Kunstwerk, sondern nur ein Werk. Da Kunst immer das Wirkende zeigt, ist sie stets wahrhaftig. Erkennt der Rezipient des Kunstwerks in der gestalteten Intuition eine für ihn bisher unbekannte, dann vergrößert es seine Erkenntnis der Wirklichkeit. Ist eine Idee gestaltet, die der Menschheit bis dato unbekannt war, bereichert das Kunstwerk diese in ihrer Erkenntnis der Wirklichkeit, dessen, was wirksam ist. Solche ist weiterführende „gute“ Kunst. Die gute Kunst einer Epoche unterscheidet sich demnach von der weiterführenden Kunst einer anderen Epoche.

Von der Spätgotik an bis zur gegenstandsauflösenden Kunst schaffen die Maler Kunstwerke (oder Werke), in denen zum Wahrnehmbar-Werden wahrhaft künstlerischer (oder eben nicht künstlerischer ) Intuitionen auch immer perfekter das eigentlich Dreidimensionale illusionistisch räumlich auf der Fläche gezeigt wird. Dieser Aspekt in der Malerei diente zu seiner Zeit bei Kunstwerken der weiterführenden Kunst: Die Menschheit weiß jetzt: Der Raum kann auf der Fläche ‚täuschend echt’ gezeigt werden. Eine Weile also überließen sich die Maler dieser Intuition, in der das Wirkende die Täuschung, die Vortäuschung von etwas, eine Illusionsvermehrung ist. Da aber der Mensch bestrebt ist, Wahrheit zu finden und sich so wenig wie möglich der Täuschung hinzugeben, musste weiterführende Kunst diesen Aspekt in der Malerei überwinden. Diese Ent-Täuschung geschieht in der gegenstandsauflösenden und gegenstandslosen Kunst, die die perspektivische Darstellung überwindet, wenn Überlagerungen auch oft noch ein Vorne/Hinten vortäuschen.

Darüber hinaus bereichert die Abstrakte Kunst die Menschheit in ihrer Erkenntnis der Wirklichkeit in mehrfacher Weise:

Indem die Maler die Intuition erhalten, Formen und Farben so vom Gegenstand zu befreien, dass z. B. die Ellipse nicht mehr dem Gegenstand dienen und beispielsweise die Öffnung eines runden Gefäßes sein muss, sondern als reine Form gezeigt wird, wird der Betrachter gewahr, dass die Ellipse anders auf ihn wirkt als ein Quadrat, Rot anders als Gelb etc. Das Wirkende selbst in Ellipse, Quadrat, Rot, Gelb, das sich dem Künstler als Gefühl, Ahnung oder Erkenntnis mitteilt und die künstlerische Intuition zur Gestaltung ist, bemerkt der Nicht-Künstler/Betrachter nicht, aber er kann sie in Gedankenform erfassen: Etwas Wesenhaftes/Aktives ist in den elementaren Formen und Farben tätig und wirkt in seinen Eigenschaften auf den Menschen.

In gleicher Weise – also in Gedankenform – erkennt der Betrachter vor einem abstrakten Gemälde eine weitere Intuition, die gestaltet ist:

Im menschlichen Erkenntnisakt wirken immer zusammen die Wahrnehmung und der dazu gehörige Begriff, die Idee. Der Schauplatz des Erkenntnisaktes ist das Bewusstsein.

Denn, steht der Betrachter z. B. vor dem Bild ‚Schwarzes Quadrat auf weißem Grund’, bemerkt er, dass er nicht ‚Quadrat’ sieht. Er sieht Pigmente auf Leinwand, die so und so angeordnet sind, und er denkt den dazu gehörigen Begriff ‚Quadrat’. Er erkennt: Im Erkenntnisakt fügt der Mensch Wahrnehmung und gedachten Begriff in seinem Bewusstsein zusammen. Fehlt das eine oder das andere, hat er nicht die volle Erkenntnis.4 Die abstrakte Kunst lässt es den Betrachter an elementaren Ingredienzien der Welt, an Form und Farbe, erkennen, Gültigkeit hat die Erkenntnis für alle Wahrnehmungen und alle Begriffe, bis zu den komplexesten.

Und wenn der Betrachter jetzt mit diesen beiden Erkenntnissen im Bewusstsein so vor dem Bild steht, dass alle seine intellektuellen Gedanken schweigen, wenn er sich also dem reinen Denken hingibt, wenn er in reinem Denken vor dem Bild steht, dann wird ihm bewusst: Nicht nur wirkt ‚Quadrat‘ in den angeordneten Pigmenten so und so auf mich, ‚Quadrat‘ wirkt auch in mir, in meinem Gedanken. Der Gedanke ‚Quadrat‘ ist auch bewirkt. Nicht mein Gehirn bringt den Gedanken hervor. Ich empfange ihn. Er hinterlässt biochemische Spuren. Es gibt die wirksame Wesenheit ‚Quadrat‘, daher kenn ich Quadrat denken. Denken ist geistiges Wahrnehmen von wirkenden Wesenheiten. Nicht ich bastele mir mein Abstraktum Quadrat zu allem Wahrgenommenen, zu dem ich Quadrat denke, sondern von einem gewissen Moment in meinem Leben an kann ich Quadrat denkend wahrnehmen. Alle Menschen nehmen die gleiche Wesenheit Quadrat wahr. Und geben der Wesenheit, die sie irrtümlich für einen toten Begriff halten, einen Namen, vermittelt durch eine Sprache. Quadrat ist eine wenig komplexe Wesenheit, ein einfacher Gedanke. Hohe komplexe Gedanken sind Wahrnehmung von Tätigkeiten komplexer geistiger Wesenheiten, die vieles in sich enthalten, die mit- und ineinander wirken:

„Ich bin der Frühling.“

„Ich bin die Technik, die sich durch dich in deinen Erfindungen verwirklichen und der Natur hinzufügen lässt.“

„Ich bin die Kunst, die sich durch dich verwirklichen und der Natur hinzufügen lässt.“

Reines Denken, das wie in der Mathematik keine Subjektivität zulässt, lässt den Menschen also mit Hilfe der abstrakten Kunst erkennen, dass er nicht der Verursacher seiner Gedanken ist, sondern sie empfängt und in seinem Bewusstsein bemerkt – wie er die Dinge in der Außenwelt nicht selber macht. Dadurch, dass wir beim Betrachten von abstrakter Malerei bemerken, dass Farben und Formen wirken, kann uns bewusst werden, dass das, was wir für tote Begriffe halten, etwas Aktives, Lebendiges, Wesenhaftes ist. Sonst könnte es nicht wirken. Die Rose von einst erkennen wir wieder als das Wesen, das sie immer war. „Ich bin die Rose. Ich wese in allen Rosen auf der Erde, und zu allen Rosen auf der Erde sagst du meinen einen Namen Durch die abstrakte Malerei weiß ich, dass das, was ich bis jetzt Begriffe genannt habe, mit- und ineinander tätige geistige Wesenheiten sind, die für den Menschen im Begriff durch das Denken geistig wahrnehmbar sind. In Begriffen – nicht nur in der Außenwelt, auch in seinem Innenleben (in Gefühlen, Wünschen, Willenskundgebungen, Erinnerungen, Gewissensregungen und in der Bezeichnung für sich selbst) nimmt der Mensch objektiv existierende mit- und ineinander tätige geistige Wesenheiten geistig durch das Denken wahr.

Das Wesen innerhalb der Kunst, das die Menschheit zu dieser Bereicherung ihres bewussten Erkenntnisstands führt, konnte sich als Intuition ‚Farbe west, Form west’ einigen Menschen zunächst mitteilen, die den Inhalt von Farbe und Form fühlten, vielleicht bewusst zu erkennen suchten und diese Intuition sich in Bildern aussprechen ließen. Das waren die Expressionisten. Das waren die Maler, die abstrahierten, deformierten, geometrisch konstruierten und mit freien Formen malten.

Dass der Mensch auch nicht der Verursacher dessen ist, was er mit den Namen Gefühl und Willen belegt, sondern sie lediglich wahrnimmt – wenn sie nicht unbewusst bleiben – und Impulse ausführt, zeigt uns das Wesen innerhalb des Wesens ‚Kunst’, das sich durch Künstler verwirklichen lässt, denen es sich als Intuition mitteilen konnte, die in Gedankenform etwa so lautet: ‚Bemerke, dass das, was in dir ist als ‚psychische Dynamik’, ohne dein Dazutun wirkt, und zeige ihr Wesen, indem sie durch dich in Gestus, Farbe und Form äußerlich wahrnehmbar wird.’ Das Wesen, das sich in dieser Intuition mitteilt, nennen wir Abstrakter Expressionismus oder Tachismus oder Informel. Bei vorurteilsfreiem Anschauen des Films, der Jackson Pollock beim Dripping zeigt und bei vorurteilsfreiem Aufnehmen dessen, was z. B. Emil Schumacher sagt werden Betrachter bzw. Hörer gewahr, dass der Maler beim Malakt nicht frei ist.5 Er lauscht nach innen, wie und wo er Farbe aufzutragen hat. Das Lebendige in ihm verlangt nach der und der Auftragsart, Farbe, Form. Nicht der Wille des Malers bestimmt diese Malerei, sondern der Künstler überlässt als ausführendes Werkzeug seinen Willen bewusst dem, was in der Zeit des Malens als ‚psychische Dynamik’ in ihm lebendig wirkt. Der Künstler erlebt in sich die Tätigkeit eines Lebendigen und schafft durch das Wirken dieses Wesens das sinnlich wahrnehmbares Pendant, so dass auch der Betrachter sich bewusst werden kann, dass das, was der Mensch sein Innenleben nennt, gemacht wird von lebendigen Wesen, dass in dem, was des Menschen Innenleben ist, lebendige Wesenheiten wirken, die er nur wahrnimmt, die er nur so wahrnehmen kann, dass er sie Gefühl und Willen nennen muss.

Der Mensch denkt, und die Gedanken sind Wahrnehmung von übersinnlichen Wesen und ihrem Tun.

Er will, was ein Wesen in ihm impulsiert, bewirkt.

Und er fühlt, was ein Wesen in ihm ist.

Diese Erkenntnis ist für den modernen Menschen mehr als nur erschütternd, vernichtet sie doch fast vollständig die Welt- und Selbstauffassung, die er sich erworben hat. Alles rebelliert in ihm gegen die Erkenntnis, dass er zur Gänze gemacht ist, gemacht wird, und ein Spiegel ist von übersinnlichen Wesen und ihren Taten. Denn sein Freiheitsgefühl, besonders das der Willensfreiheit, ist unbezweifelbar und mit Macht vorhanden. Er ruft empört: „Ich denke, ich fühle, ich will!“ Ja. Ich denke, ich fühle, ich will. Aber nicht als Verursacher der Gedanken, Gefühle, des Willens. In mein Ich-Bewusstsein nehme ich Gedanken, Gefühle, Willensimpulse auf, mein Ich-Bewusstsein hält sie zusammen und bezieht sie auf sich, aber ich verursache sie nicht. Physischer Körper und Innenleben sind das ‚Produkt eines Teamworks‘. Wie die Außenwelt –auch mein physischer Außenkörper- ohne mich als Verursacher für mein Bewusstsein vorhanden ist und sich ohne mich als Verursacher ändert, so ist auch mein Innenleben ohne mich als Verursacher für mein Bewusstsein vorhanden und ändert sich ohne mich als Verursacher. Das Ich bemerkt das alles zunächst nur. Ein Spiegelbild wirkt nicht.6

Nur dann, wenn ich bewusst will, bewusst wähle, tue ich, sonst tun andere in mir: das sogenannte Unterbewusste. (Das ‚untersuchten‘ bzw. beachteten ja die Surrealisten!)

Wir haben durch die abstrakte Malerei erkannt: Begriffe, die wir durch das Denken geistig wahrnehmen, sind lebendige, tätige Wesen, denen der oder der Name zukommt. Das trifft auch auf den Namen zu, den jeder Mensch sich selber gibt: Ich. Ich bin. Alle Menschen bezeichnen sich mit dem gleichen einen Namen! Wir nehmen ein inneres ‚Erlebnis‘ wahr: Ich bin ein Ich. Wir nehmen durch das Denken den dazugehörigen Begriff geistig wahr. Diesem Begriff, dem geistigen Wesen also, kommt der Name „Ich“ zu. Ich bin ein geistiges Wesen Der Name ist durch das Denken zu uns gekommen. Mit dem normalen Denken erreichen wir nur die Außenseite, den Namen des einen Wesens, dem der Name zukommt, das das einzige Ich-Bin ist und in jedem Menschen-Ich wirkt.

Ich bin das Quadrat, ich wirke in allen Quadraten, und du sagst zu mir meinen einen Namen.

Ich bin die Rose. Ich wese in allen Rosen, und du sagst zu mir meinen einen Namen.

Ich bin der Ich-Bin, ich wirke in jedem Ich, und du sagst zu mir meinen einen Namen.

Alle Menschen erkennen ‚sich‘ in dem einen Ich. Es gibt nur ein Ich. Und das eine Ich ist alles: Ich bin.7

Goldomede(n)!

All dieses lässt uns die abstrakte Malerei durch reines Denken erkennen. Unser normales Bewusstsein ist aber nicht: Alle ‚Iche‘ sind ein Ich. Unser normales Bewusstsein ist: Ich bin ich, und alles andere ist Nicht-ich. Dieses Bewusstsein ist Täuschung, in diesem Bewusstsein wirkt die Lüge, es ist von dem Wesen Täuschung, Lüge bewirkt. Der Mensch nimmt nicht nur die Außenwelt und sein Seelenleben nicht in unverschleierter Art wahr, sondern sich selbst auch nicht als das geistige Wesen, das er ist. Und er hält hält sich -in Täuschung und Irrtum gefangen- da für tätig, wo er nur Bemerker und Ausführer ist.

Die abstrakte Malerei hat die Vortäuschung des Raumes auf der Fläche überwunden. Die Täuschung im Bewusstsein überwinden kann auch die Menschheit.

Dies ist die neue Welt- und Selbstanschauung, die die abstrakte Malerei uns geben kann. Wir brauchen uns nicht mehr der Illusion zu überlassen, wir können die Lüge in der Selbst- und Weltauffassung denkerisch überwinden, wie die Malerei die Vortäuschung des Raumes auf der Fläche überwunden hat.

Uns bleiben nicht mehr nur nackte Namen!

Angeregt von den in der abstrakten Malerei wahrnehmbar gewordenen Intuitionen ist das Wissen von der Wirklichkeit, dem, was wirkt, enorm bereichert.

Alles im Universum inklusive des Menschen seelisches Leben und seines Bewusstseins ist bewirkt ist von objektiv geistig existierenden Wirksamkeiten, und Denken ist geistiges Wahrnehmen von diesen Wesenheiten und ihrem Tun, die sich im Universum selbst gestalten oder sich durch die von ihnen bewirkte Tätigkeit des Menschen zur Natur hinzu gestalten lassen. Alles ist das eine Ich-Bin.

Anders als die Naturwissenschaft, die im Bewirkten Beobachtung an Beobachtung reiht, die zwar sehr nützliche Ergebnisse hervorbringt, aber nie den Schritt aus dem Bewirkten ins Wirkende macht, lässt uns die Abstrakte Malerei die ‚Welt‘ als aus dem Geistigen bewirkt denkend erkennen.

Angeregt von den Wesen, die sich den Malern als Intuitionen kundtaten, glauben wir nicht, sondern haben denkend erkannt, dass alles lebendig und in dem einen Ich-Bin ist.

Um das Dasein und Wirken der uns durch reines, aber eben nur durch reines Denken, bewusst gewordenen objektiv existierenden nicht sinnlich wahrnehmbaren Wesenheiten in ihrer Lebendigkeit voll zu erkennen, müssen wir sie in ihrer Lebendigkeit wahrnehmen lernen, nicht nur in ihren Offenbarungen in der ‚Welt‘. Denkend nur haben wir sie durch das Gehirn vermittelt in Begriffen erkannt. Sie ohne Sinnesorgane wahrzunehmen müssen wir lernen. Sie übersinnlich wahrzunehmen müssen wir lernen, um die volle Gewissheit, die volle Erkenntnis zu haben.

Stellung des Werks in der Kunstgeschichte

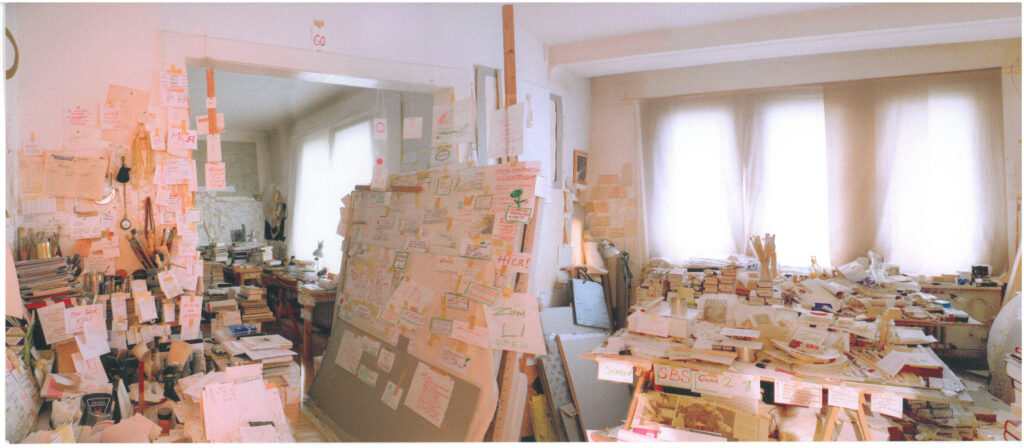

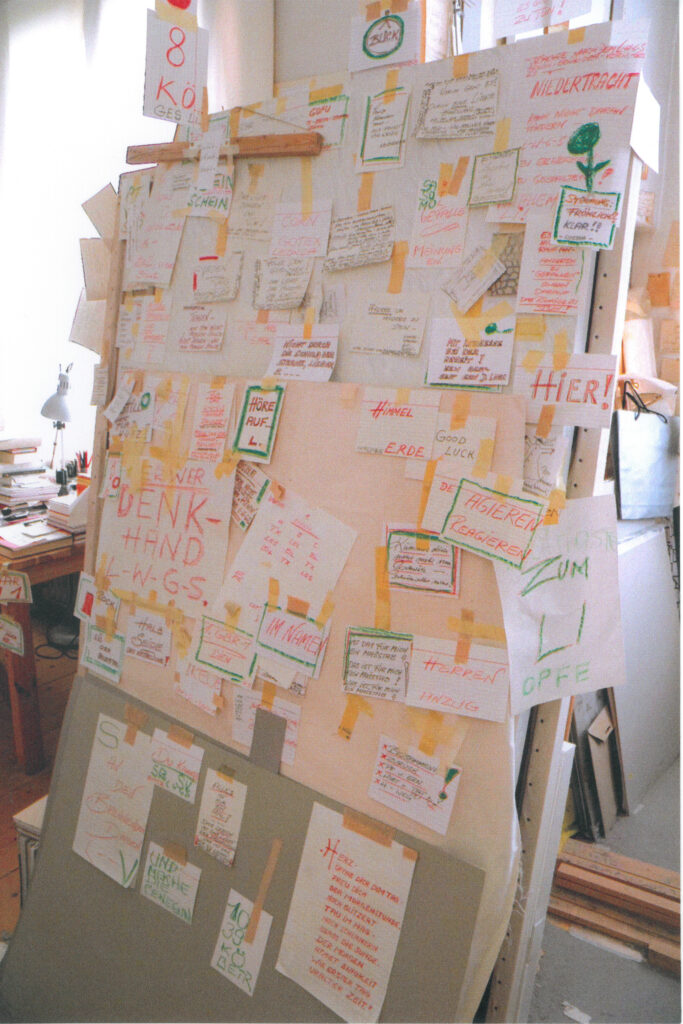

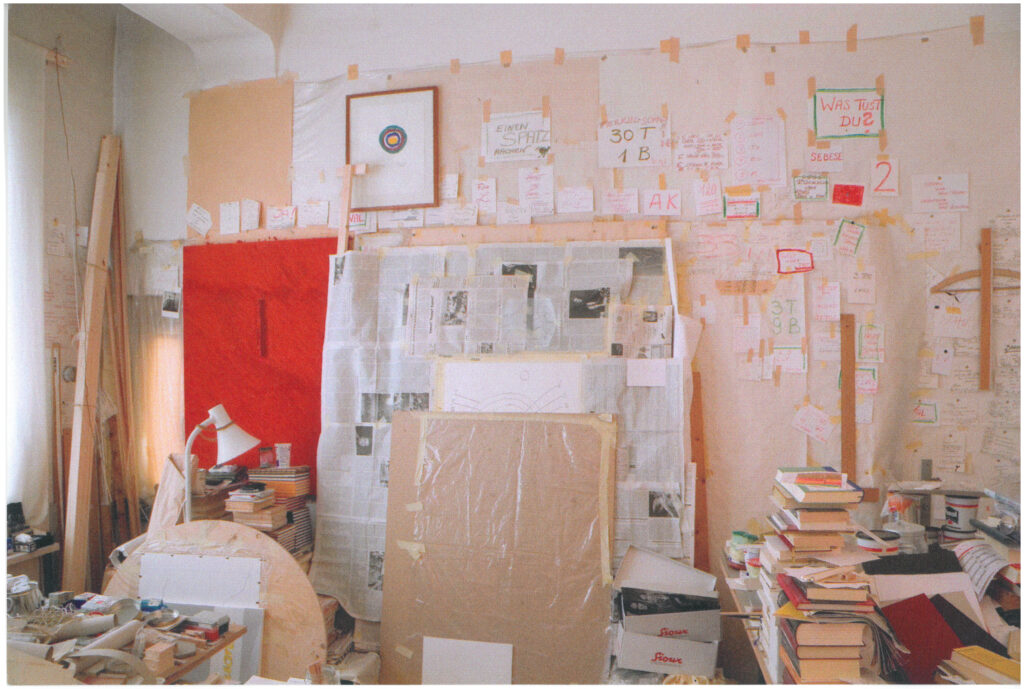

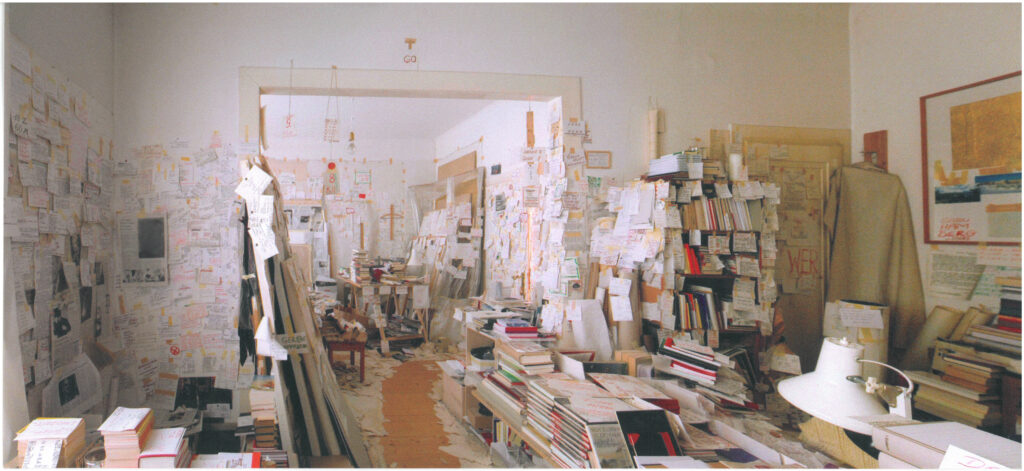

Eine Vorstufe dazu, übersinnliche Wesen übersinnlich wahrzunehmen, sind die Erkenntnisse, die viele Arbeiten im Werk von Josef Beuys der Menschheit vermitteln, z. B. wenigstens schon einmal bewusst anzuerkennen, dass das, was vom Menschen ausgeht, vorher in ihn gekommen ist und sich dabei gewandelt hat. Beuys wusste, dass die heutige Ich- und Weltauffassung der Menschen illusionistisch, unwahr ist. Wer verwundet ist durch diese Ich- und Weltauffassung, werde sich dieser Wunde der Zweiheit bewusst, zeige sie sich selbst. Und beginne mit dem Gesundungsprozess. Sozusagen als Therapeut ruft er uns in vielen Varianten zu: Macht die Augen und Herzen auf! Blickt um euch und nehmt wahr Prozesshaftigkeit, Verwandlung, Verwandlung, Verwandlung, Zeichen des Lebendigen! Seid nicht dumm, nehmt wahr, dass ‚Energien‘ in euch kommen, in euch sind und aus euch kommen. Nehmt die Kälte (Getrenntsein) zwischen Ich und Ich wahr und ersetzt sie durch Wärme (Einssein)!

Obwohl die abstrakte Malerei auch zu Beuys’ Zeiten schon ihre Erkenntnisse in uns hätte senken können, war die Mehrzahl der Menschen doch ohne diese Erkenntnisse. Denn ihr Sinn war sozusagen notwendig ganz auf die äußere Welt gerichtet. Ihr materialistischer Sinn hätte Impulse, die direkt und unverblümt auf geistige Wesen und ihre Taten aufmerksam gemacht hätten, nicht annehmen können. Und er hätte die Akzeptanz des Gedankens, dass ihre Welt- und Ich-Auffassung illusionistisch ist, verhindert. Daher sind die Erkenntnisse, die Beuys’ Kunst vermittelt, noch die abstrakte Vorstufe des Wahrnehmens des Lebendigen. Beuys musste sprechen von Energien, wo Wesen gemeint sind. Er musste sprechen von Prozesshaftigkeit und Verwandlung, wo Taten der geistigen Wesen gemeint sind.

Auf dem Weg zum übersinnlichen Schauen der geistigen Wesen führt die Kunst des Finn Tott-Valo die Menschheit einen Schritt weiter: Sein Spätwerk zeigt den Weg, den der Mensch gehen kann, um zum übersinnlichen Schauen zu gelangen und das Verbundensein mit allem zu erleben.

Nicht nur die bildnerischen Arbeiten des Spätwerks, auch die Mitteilung seines Licht-Erlebnisses und seiner LET-Erkenntnis gehört zum Spätwerk des Finn Tott-Valo.

Es leistet einen wertvollen Beitrag zur Kulturentwicklung, einer Entwicklung, deren Ziel die Überwindung des Ich – Nicht-ich-Bewusstseins, deren Ziel das Eins-Sein-Bewusstsein ist.

- Umberto Eco ↩︎

- Nicht: Südwind wirkt auf mich anders als Hurrikan, sondern: Was wirkt in Südwind, was wirkt in Hurrikan? Nicht: Tanne wirkt auf mich anders als Birke, sondern: Was wirkt in Tanne, was wirkt in Birke? Nicht: Reh wirkt auf mich anders als Wolf, sondern: Was wirkt in Reh, was wirkt in Wolf? Nicht: Dieser Mensch wirkt auf mich anders als jener, sondern: Was wirkt in diesem, was in jenem? Nicht: Altersheim wirkt auf mich anders als Kirmes, sondern: Was wirkt in Altersheim, was wirkt in Kirmes? ↩︎

- Das Wirkende in Lasten und Stützen: Architektur; das Wirkende in den verschiedenen Rhythmen in der Welt: Skulptur; das Wirkende in den Trieben zum Dasein und den Trieben, Leidenschaften und Begierden im Dasein (in Licht, Wind, Wasser, Steinen und Erde, Pflanzen, Tieren, Menschen, Handlungen, Situationen, Orten): Malerei; das Wirkende in der Zeit (Schicksal): Musik ↩︎

- Nimmt er niemals etwas wahr, zu dem der Begriff Kreis passt, weiß er nicht, was Kreis ist, Kreis bleibt ein Wort ohne Füllung, bleibt halbwirklich. Und umgekehrt: Sieht er etwas so angeordnet, dass der Begriff Kreis dazu passt, ist aber nicht in der Lage ‚Kreis’ zu denken, dann hat er nicht die Erkenntnis: Dies ist ein Kreis. Oder: Zu den Arm- und Beinbewegungen eines Menschen, die man wahrnimmt, fällt einem ‚schlitzohrig’ ein. Man hat die Erkenntnis: Dieser Mensch handelt schlitzohrig. Oder: Der Mensch hört das Wort ‚Engel’, hat die Wahrnehmung nicht dazu, also bleibt ‚Engel’ halbwirklich, kann nicht voll erkannt werden; er füllt einen solchen Begriff mit allerlei Vorstellungen, die er durch anderes, früher Erkanntes im Bewusstsein trägt.. ↩︎

- Emil Schumacher: „Ich gehe mein Bild unmittelbar an. <…> Dabei kommt es jedes Mal zu einer Begegnung des Materials mit mir, wobei ich ihm oft den Willen lasse, denn ich habe erfahren, dass es weiser ist als alle Berechnungen. Handwerk, Technik und Erregung sind eins. Die Farben reißen Formen an sich, die Zeichen verlangen Farben – indem ich mich mitreißen lasse, gewinne ich mein Bild.“ zitiert nach: Begleitheft zur Ausstellung ‚le grand geste 1946 -1964 Informel und Abstrakter Expressionismus‘ im museum kunst palast, Düsseldorf vom 10.4.2010, hier ohne Zitatnachweis ↩︎

- Diese Tatsache scheint die Menschheit schon einmal gewusst oder geahnt zu haben. Denken wir an das Höhlengleichnis des Platon. Was sagt es anderes als das an der abstrakten Kunst Erkannte? Oder schauen wir uns das Bild ‚Die Versuchung des Hl. Antonius’ von M. Grünewald an. Was sagt es anderes, als dass der Kampf in Antonius’ Seele auf höherer Ebene ausgetragen wird, dass sein Innen-Erlebnis Spiegel ist eines Kampfes von Licht- und Schattenwesen, von Wesen, die er nur verschleiert, gespiegelt als Empfindung, Gelüst, Leidenschaft wahrnimmt? ↩︎

- Alles Entstandene und Entstehende sagt ‚irgendwo‘ „Ich bin“. Auf der Erde sagt es nur der Mensch bewusst. ↩︎